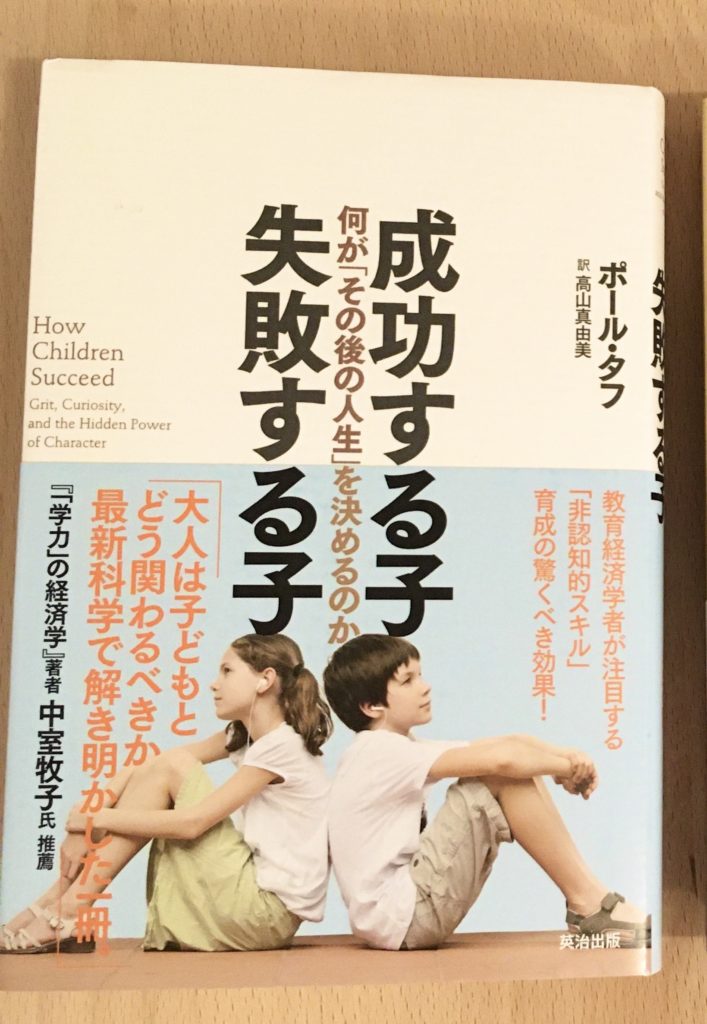

この本ずーっと何年も前から気になっていたんです。出版されたときに本屋で見かけたんですが、次つぎと出てくる育児書が当時すでに積ん読状態で溜まっていたので、なかなか買えずにいつの間にか忘れかけていたんです。

先日メンタリストDaiGoさんのYouTubeでこの本が紹介されていたのを見たのをきっかけに「よし買おう!!」となりまして・・・一発奮起して読みました!

結果個人的にはよかったです!!良過ぎて全部覚えたくて、あまりうまくまとめられませんでした・・・(すごく長いです。。)ちなみにDaiGoさんはこのポールタフさんの次の著書もお薦めしていたので、それもまた読んでいこうと思います!

Contens

序章 明らかになる新事実

- 知能至上主義に異論(というか疑い?)を唱えている。

- 子どもの発達に最も重要なのは「非認知スキル」粘り強さや自制心、好奇心、誠実さ、物事をやり抜く力、自信を伸ばすために手をかせるかどうかである。

- GDP (アメリカの大検みたいなもの)を取得した頭はいいが粘り強さに欠けると規律に欠ける中退者と従来の中退者には将来における年収や失業率、離婚率、違法ドラッグ使用率など変わりがなかった。

- ペリー・スクールの実験 質の高い教育就学前2年間のプログラムを受けた低所得&IQ低数値の親の子3〜4歳。3年後IQテストの数値は受けていない子どもグループと変わらなかった。しかしその後、高校卒業率、年収、27歳での雇用率、逮捕歴、生活保護の割合に差が出た。

- このプログラムは長期に渡る知能への効果はなかったが、言葉づかい、嘘、盗み、欠席や遅刻などの「生活態度」クラスメートや教員との人間関係にどの程度関心があるか「社会性の発達」などIQとは全く別の「非認知スキル」に貢献。

第1章失敗する子、しない子

- 幼少期のACE体験は過度の飲酒、過食、喫煙と言った自滅型行動をしてもしなくとも、病気をもたらしている。

- 逆境によるストレスが、発達段階の体や脳にダメージを与える

- ストレスそのものより脅威に対して防衛機制をいっぺんに活性化させてしまう「ストレス反応」が問題。全く助けにならない様々な心身のストレス反応がしばしば起こることで負荷が蓄積され、それが身体の有害な影響につながる。

- 脳の中でストレスから最も影響を受けるのが前頭前皮質(自分をコントロールする活動、感情面、認知面など自己調節機能)幼児期にストレスに満ちた環境にいると集中することやじっと座っていること、失望からの立ち直ること、指示に従うことに困難を覚える。

- 実行機能のスキルのうちワーキングメモリが成功の鍵となる

- 貧困層でもアロスタティック負荷(ストレス対応システムの酷使)が小さかったら、裕福層の子供と同程度のワーキングメモリーを高め、将来が劇的に改善される可能性がある

- 適切な愛着(アタッチメント)は逆境による子どものストレス対応システムへのダメージを和らげる緩衝剤として働く

- 生後1ヶ月からの適切な親の子に反応したり関心を持つと1歳の時点でも自立心に差が出る。

- 確かに幼児期の支援はとても大切で、特に知能指数だけを見るなら8歳を過ぎたあたりから伸びにくくなるが、実行機能やストレスに対処したり、強い感情を抑制したりする能力は、思春期や成人になっても、時には劇的に改善できる

第2章 何が気質を育てるのか

- 「勉強は厳しい。もちろん楽しく刺激的で満足を与えてくれる側面もあることは確かだが、時に気力を挫き、疲れさせ、やる気を削ぐ面もある…知力がありながら常に成績の悪い生徒たちを助けるには、気質が知力と同程度に重要であることを、教員と親がまず認識すべきだ」

- 長期的な目標を達成するには動機づけと意志力のどちらも必要

- シーガルの実験 3つのグループのうち、知能検査の1回目と2回目が本来は大きく変わらないはずの結果がインセンティブよってスコアが上がってしまうグループがあった→本来の知能は2回目の結果。そもそもインセンティブがないと真剣に取り組むことができなかった。目に見えるインセンティブがなくても取り組める資質こそが価値のある、持つべき資質。

- 見返りの有無にかかわらず努力できる資質「勤勉性」心理学の領域ではこの資質が職場での成功の1番の指標になると言われている。健康や寿命も長い傾向がある。しかし自己抑制の強すぎる人々は「過度に圧迫されている」ともいえる

- ゴールのないレース頑張り屋の十代の少女が学校でも家でも成功へのプレッシャーにさらされ続けている。裕福な親達は子供と精神的に距離を置きたがり、同時に高いレベルの成果を要求する。強烈な恥辱と無力感をつくりだす可能性がある。

- アルコールやタバコ、マリファナやそれよりも強い違法ドラッグを常用している十代は貧しい地区の黒人よりも裕福な地区の白人のほうが多かった。

- 社会経済の両端どちらでも親が重要な役割を担う。

- 子どもの不適応を予測できる家庭は母親のアタッチメントレベルが低い、親が過度に批判的であること、放課後に大人の目が行き届かないこと

- 豊かな子供達の悩みの原因は「成果を上げることへの課題なプレッシャーと、精神、感情の両面における孤立」

- 親子の間に感情面でのつながりがない場合、親は子どもの悪い行いにひどく甘い。

- 私立学校は親が雇い主。親の教育を否定することになり複雑。

- やり抜く力や自制心な、失敗を通して手に入れるしかない

- 「ステレオタイプの脅威」知能は様々な影響を受けやすい。それ(知能は改善できる)を信じている生徒は、成績も伸びやすい。知能は生まれもったものだと思っている生徒はあまり伸びない。

- 性格=習慣 悪い習慣はいい習慣に変えられるという考え方

- 道徳に関する気質、行動に関する気質 行動に関する気質は具体的

第3章 考える力

- チェスのコーチ、スピーゲルの例

- 実行機能のうち最も重要なのは、認知における柔軟性と自制の二つ

- 認知の柔軟性→ある問題に対してこれまでとは別の解決を見つける能力、既存の枠組みに囚われずに考える能力、馴染みのない状況に対処する能力

- 認知の自制→本能、習慣による反応を抑制し、代わりにもっと効果の高い行動を取る能力

- 自分の間違いをどう理解するか、思考の過程をもっとよく自覚する

- まちがいに対する責任を自覚させ、気に病んだり打ちのめされたりすることなく、まちがいから学ぶように仕向ける

- (チェスのコーチの言葉)「負けというのはその場その場の行動の結果であって、永続する状態ではないということを、生徒たちに教えたいの」

- 思春期に到達するくらいの子に、自分のことを深刻に受け止め、自分の能力を信じ、もっと改善できるからして見なさいと持ちかけてくれるたい意見が必要なのだ

- KIPPの生徒が大きく揺らいでいる時、強くストレスのかかった瞬間や、気持ちが混乱して我を忘れそうになった時、大きな絵で見るようにする。(メタ認知、認知行動療法)気持ちを落ち着かせ、自分の衝動や間違いを深く吟味し、より生産的な解決法を懸命に考える

- 野心において、欲すること(なりたいと思う)と選ぶこと(なることを選ぶ)の区別は極めて重要

- 1万時間の法則 本当に習得するには1万時間の着実な練習が必要である。

- チェスのチャンピオンと平凡な選手を分けるもの 自分が正しいことを証明するデータばかりを探してしまう「確証バイアス」を乗り越える「反証」(理論の妥当性を証明するために、それが間違っていると証明すること)ができる

- フロー体験、やり抜く力、逸失利益。人生においてたくさんのものに少しずつ興味を持って過ごすのがいいのか、一つのことに多くの関心注ぐ方がいいのか

第4章 成功への道

- 物事を深く考える方法を学んだり、内なるモチベーションを高めたり、困難に直面した時に粘ること、が大学に残るために必要なスキル

第5章 わたしたちに何ができるのか

- 大学中退は、非認知スキルが低いことなのか?

- スティーブジョブスの例

- 失敗を糧にする

- 上手にできることをするべきVS好きなことをすべきか

- 思い切ってかけてみるべきかVS安全策を取るべきか

- 幼児期の脳の発達、化学作用は成人の心理に影響する 親ができること、愛情の深い関係を築くこと

- 母ラットは子ラットがストレスを受けたときだけ、毛繕いをする。ヘリコプターペアレンツとは違う

- 親の ”子供をすべての害悪から守りたい衝動VS成功者になって欲しいなら失敗を「なんとかする」ことを学ばせる” という知識の葛藤

- 失敗は当たり前、失敗から学ぶ方法、自分の失敗を見つめる方法、しくじった理由と真正面から向き合う方法

まとめ&感想

これを読んでいて、思い浮かんだのは、「兎と亀」!!兎→天才 亀→努力家努力や継続できる方が最終的に強いって話ですね!

もちろん一番は天才が努力を続けれることだとは思いますが・・・。

それとですね、第2章で出てきた自制心のデメリット、これも奥が深い。。。自制心の強い人は満足の先延ばしができるが、一方で抑圧されている。会社の上司や教師からの評価は高いが、独立心や創造性が弱い。社畜として都合がいい。だから成功しやすいと。この反対がギフテッドのような気がしました。チェスのコーチの身の上話といい、この本に出てきそうなのが与沢翼さん、三浦春馬さんって感じ。努力の天才といいますか・・・

ただ何かに夢中になったり集中して努力し続ける時間は何か別の大切なことを犠牲にしている可能性もありますよね。(家族の時間とか、恋愛とか)・・・

とにかく一概に自制心がいいとも言えない。何事も行き過ぎ早くないな・・・と、思いました。主人がいつも言っている「中道」を目指して揺れ動いてバランスをとりながら・・(これはこれで中途半端な側面もあるのですが・・・)

この本を読んで、我が子に当てはめて考えるというより、自分の半生を振り返り、当てはめながら読み進めていきました。

人の人生は家庭環境、親子関係、学校などの教育機関など、かなり環境に振り回されるのだと。

私自身も何度も環境によって挫折をし、何度も人生投げ出したくなったり、転がり落ちそうになったことがありました。(私のストレス対応システムはかなり酷使していました。)

しかし絶望の底に辿りついた時、最後に「本当に辛い、生きているのが辛くて死にたくなる。・・・だけど、本当は諦めたくない。生きたい!幸せになりたい!!」という気持ちに気づくのです。

そのひとかけらの希望と、都度助けてくれた人の存在が支援となり、今はだいぶ落ち着いた生活を送ることができていると思います。(しかし衝動買いなどなかなかやめられません。)

私はだいぶ知能教育至上主義に心酔していましたが、この本を読んで、必ずしも知能が高ければ、幸せかといえば、必ずしもそうでは無いと気付かさせてくれる一冊となりました。

そして人は何歳になってもやり直せる。自分がそうであったように。それを思い出すことができました。だからこの先、自分が満足、納得いく育児ができなかったとしても、子どもを想う気持ちや関心があれば、子どもが傷付いたり、人生を終わらせたくなるような気持ちになってしまったとしても大体は子ども自身で幸せになる道を選ぼうとするはず・・・。

私が子供にできるのは知力を与えることだと思っていましたが、愛着があれば、なんとかなるってことが改めて実感できました。(保育士おとーちゃんも同じこと言ってたな。。)