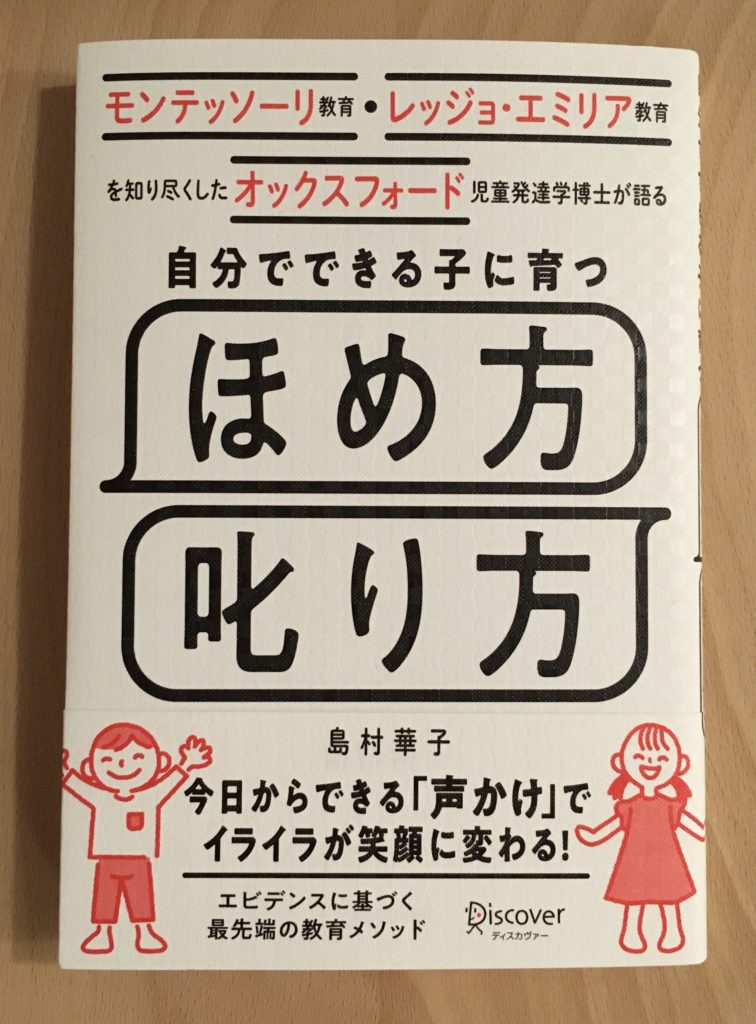

こちらの本ですが、私の好きな言葉、特に前半「モンテッソーリ」「レッジョ」「児童発達学」に惹かれて買ってしまいました〜(単純!)オックスフォードの博士なのに、日本人の方が書いているからか、とってもわかりやすくて(薄くて)読みやすい本だったのでとてもオススメで〜す!!( ̄▽ ̄)(しかしモンテとレッジョについては本当冒頭にちょこっと書いてあるくらいで、私のような客寄せのためのワードだったか、と言う感じ・・・でも本題は本当に分かりやすいです)

現在も2冊ほど同時進行で読んでいるんですが、海外の方の翻訳本はとにかく長くないですか?そう感じるのは私だけでしょうか?日本の本は知りたいことをうまくコンパクトに書いてあるから読みやすいのは単純に私が日本人だからでしょうか・・?

Contens

親の声かけ次第で、子どもは変わる

- 子育てにおける子どもへの接し方は「条件付き」「無条件」がある

- 愛情をエサにしない(ほめられたときに愛されていると感じ、そうでない時は愛されていないと感じてしまう)

- 無条件の接し方⇒考え方や行動の理由をまず考える。

- 条件付き⇒ただ行動だけを見て判断する。

- 条件付きの接し方のデメリット(短期的な教育効果しかない、条件付きの自己肯定感しか持てなくなる、親子関係が悪くなる、世代を超えて引き継がれる)

自分でできる子に育つほめ方

- ほめには3種類ある。「おざなりほめ(すごいね!上手!)」「人中心ほめ(優しいね!頭がいいね!かわいいね!)」「プロセスほめ(頑張って最後までやりきったね、失敗しても諦めなかったね、いろんな方法を試したね・・etc)」

- おざなりほめと人中心ほめ「ほめられ依存になる」「興味を失う」「チョレンジ精神が低下する」「モチベーションが低下する」

- 成果よりも、プロセス(努力・姿勢・やり方)を褒める

- もっと具体的にほめる(「沢山の色を組み合わせたら、カラフルになったね」など見たままを具体的に描写する)

- もっと質問する(『どう言うものを作ったのか教えてくれる?』「どうしてそう考えたの?」自由解答形式の質問をする)

自分でできる子に育つ叱り方

- 罰を与える叱り方の問題「より攻撃的、反発的な多度を生み出す」→逃げ場がないと怒りを覚える「力を使った問題解決方法が正当化される」「親子関係にヒビが入る」→信頼がなくなる「罰を与えても反省を促さない」→次は罰をいかに逃れるかと言うことに意識が集中するため自分の行動のどこに問題があったのかを考えない

- 褒美と罰は子どもの行動を上からコントロールする方法である。

- 褒美と罰の落とし穴は「どちらも与え続けないといけない」「子供が自己中心的な考えになってしまう」

- 「ダメ!」「違う!」をできるだけ使わない「そうだったんだね」「わかるよ」から始める

- 結果ではなく努力やプロセスに目を向ける。過程に対しネガティブな評価なしに具体的にフィードバックする

- 好ましくない行動の理由を説明する。子供に自分がとった行動が、子供自身、あるいは他社にいかに影響を与えるかというモラルに焦点を置きながら、具体的に説明する

- 親の気持ちを正直に伝える。行動+感情+影響+提案 例「おもちゃの取り合いになって、弟のことを蹴ったのね(行動)」「蹴られたときに弟が泣いて落ち込んでいたよ、蹴ったり暴力を振るうのを見ると、ママはとても悲しい気持ちになるよ(感情)」「喧嘩をして椅子が壊れたから、もう使えなくて困った。弟は落ち込んでずっと泣いてるよ(影響)」「暴力を使わずにおもちゃを2人で使う方法をみんなで一緒に考えよう(提案)」

- 叱るときはネガ的部な気持ちだけでなくポジティブな感情も共有する

子どもとつながる聞く習慣

- アクティブ・リスニングのポイント「ボディランゲージ」「無条件の受容精神」「反映力」「コミュニケーションのバリケードに気を付ける」

- ボディランゲージ⇒相手の正面に座る。足や腕を組んだり、手遊びしない。相手に体を傾ける。相手と目を合わす。そわそわせずに、落ち着きを保つ。

- 無条件の受容精神⇒子どもの話に心から興味を持つ。子どもの気持ちを真摯に受け止める。子どもを信頼する。子どもを一人の個人として、自分と切り離して考える

- 反映力⇒話ての気持ちや問題を反復・要約しながら、いかに相手の話を同じ温度で理解してあげているかを確認するプロセス(その際アドバイスや激励は不要)

- コミュニケーションのバリケードに気を付ける⇒ジャッジしない。解決しようとしない。話を逸らさない。(正論より傾聴することが重要。)

- 子どもとつながる7つの習慣『応援する』『励ます』『傾聴する(アクティブ・リスニング)』『信頼する(待つ、見守る)』『尊重する(上下関係を強要しない)』『違いを話し合う(意見や価値観の違いも歩み寄る努力をする)』『受け入れる(行動の良し悪しにかかわらずありのままを見る)』

こんなとき、どうすればいい?Q&A

- 年齢別に対応を変えるべきか?⇒3〜12歳までは叱り方・ほめ方を変える必要はない。その年齢の子供が理解できる言葉遣い、説明を心がける

- 厳しく叱らないと言うことを聞かない⇒厳しく叱るときもそうでない時も、大人の都合で叱っていないか、一度立ち止まって考えてみる。

- ゲームは1日30分を守らせるには?⇒なぜ30分なのか理由を説明し、子供と一緒にルールを決める。

- 子どもの偏食、どうすればいい?⇒食べ物を褒美と罰に使うことは悪影響。無理に食べさせようとせず、一度食べなかった食材も食卓に何度も登場させ、一緒に買い物に行ったり、料理したりして見る。

感想

私この本のはじめにと第1章を読んで「わあぁぁぁ!!!!!!」と叫んでしまいましたよ。

リアルに。だって怖かったんですもの。まさに第一子ちゃんにあてまることばかりで・・涙

私ダメなほめ方叱り方しかしてないやん!!!!

特に外的な承認(周囲からの賞賛、物的な褒美など)によって自己評価が左右されるなど、条件付きの自己肯定感を持つって・・・・・

一番子供にしたくないことを私がしてしまっているぅうううううううう!!!!!

長女ちゃん、確かに親に従順で、「見て見て」ちゃんだし、いつも不安そうだったのは、親である私のせいだったのね。。

ギクっとしたのは「自立した大人になって欲しいけれど、今は従順な子どもでいて欲しい?」

「実際には本来の成長段階にあった行動をとっているだけなのに、多くの人々が無意識に求めているのは、大人に「迷惑」をかけない子どもでいることなのです。」

確かに・・・。無意識にそう願いいたのは否定できません。。

特に怖いと感じたのは「ほめられ依存症」。「ほめられないと自信が持てず、外部からの承認でしか自分の価値を見出せなくなります」

「「つねに認めてもらいたい、ほめてほしい」という承認欲求が強くなるため、ほめられなかった場合に不機嫌になったり、不安になったりするのです。」

これは長女に顕著に見られるのと同時に、私もそうなんです。社会的成功にかなり執着していたと思います。世代を超えて受け継がれると前半に書いてありましたが、まさに・・・・!

私はそれを無意識に子どもたちにも期待しているかもしれません。

でも最後に救われたのは終わりに記載されている

「親自身が幸せであることが大切」「時間の長さよりも質」「親も人間。全部完璧にやろうとしなくていい」

と言う言葉。できることから少しずつ、取り組んでいきたいな、と思います!